«De todos los hijos de puta que hay en el mundo y se tenía que morir mi madre»: la frase apareció hace años en una esquela de la prensa española. Porque, sí: incluso en la muerte hay estilo. Coleccionar es una de las pulsiones más humanas … -hay quien guarda sellos, postales, pines, u otros recuerdos-, pero Carlos Espinosa de los Monteros lleva medio siglo leyendo el periódico para coleccionar despedidas. Mientras el resto del país se lanzaba a los titulares de portada o a los deportes, él iba directamente al final, allí donde las letras se vuelven negras y las noticias son definitivas. No buscaba morbo ni tragedia, sino arte tipográfico y costumbrismo puro: las esquelas.

Durante cincuenta años y por afición de su madre, las recortó, las clasificó y las guardó para años después materializar ‘El libro de las esquelas’, un recopilatorio dividido en secciones de las esquelas más memorables que pudo atesorar. «Empecé a leer el ABC por atrás y vi que algunas eran curiosas —cuenta Espinosa—. Las fui recortando. De eso hace ya cincuenta años.» Desde entonces, ha reunido cientos de esquelas «no convencionales», como él las llama: textos donde el difunto o su entorno quisieron dejar algo más que el mero aviso de defunción.

Un género con fecha de caducidad

La esquela, ese pequeño rectángulo de luto impreso en tinta negra, nació mucho antes de que existieran los periódicos. Su origen se remonta a los avisos parroquiales y a los bandos funerarios que, desde la Edad Media, se anunciaban públicamente para convocar a la comunidad al entierro de un vecino. En las ciudades y pueblos, los sacristanes o pregoneros comunicaban de viva voz las muertes recientes, mientras que los conventos y cofradías elaboraban listas manuscritas de difuntos para sus miembros. Aquellos anuncios eran, en cierto modo, las primeras esquelas: servían para informar, rendir tributo y mantener la cohesión del grupo social en torno a la muerte.

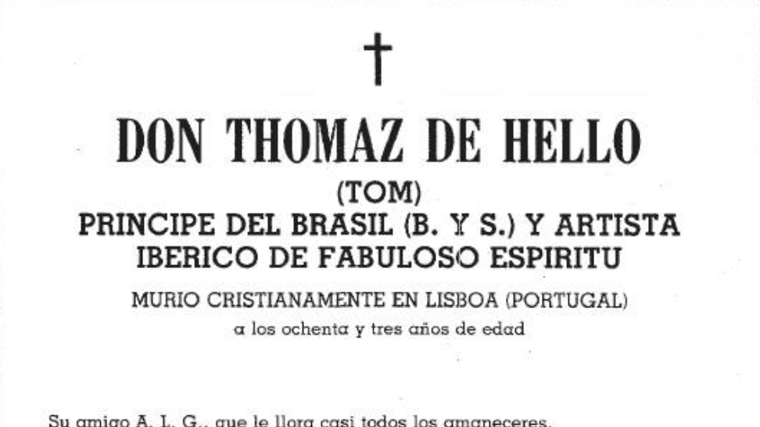

Esquela de Manuel Díaz Muñoz

Con la expansión de la imprenta en el siglo XVIII, estos avisos empezaron a reproducirse en hojas sueltas que se repartían o pegaban en las puertas de las iglesias. Eran papeles breves, adornados con cruces o motivos religiosos, que informaban del fallecimiento, la hora de la misa y el lugar del sepelio. La tipografía sobria y el marco negro que aún hoy caracteriza a las esquelas nacieron en ese contexto.

A mediados del siglo XIX, con la aparición de la prensa moderna y el auge de los anuncios comerciales, los periódicos comenzaron a reservar espacios para comunicar defunciones. En España, las primeras esquelas impresas aparecieron en los diarios madrileños hacia 1850, junto a los avisos de teatro y las llegadas de los trenes. Aquello fue un éxito inmediato: en una sociedad donde el honor y la posición social se medían también en papel, publicar una esquela era una forma de reconocimiento público y, a la vez, una muestra de respeto.

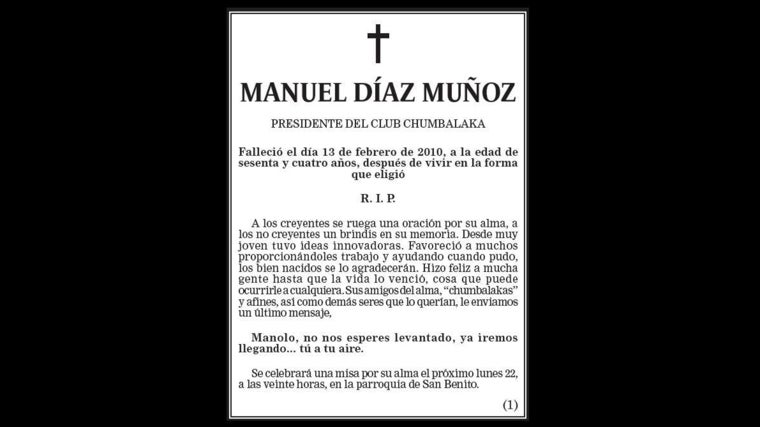

Esquela de Ignacio Beristain Ipiña… ¡Aúpa Athletic!

Durante todo el siglo XX, las esquelas vivieron su edad dorada. En los años cuarenta y cincuenta, diarios dedicaban páginas enteras al luto nacional. Las familias de buena posición se disputaban los mejores recuadros y las tipografías más elegantes. El lenguaje se volvió fórmula: «Falleció cristianamente»; «Rogad a Dios en caridad por su alma»; «Su apenada familia ruega una oración». En aquellos textos se mezclaban la devoción religiosa, la solemnidad y la etiqueta social. Pero las esquelas no solo informaban: construían memoria colectiva.

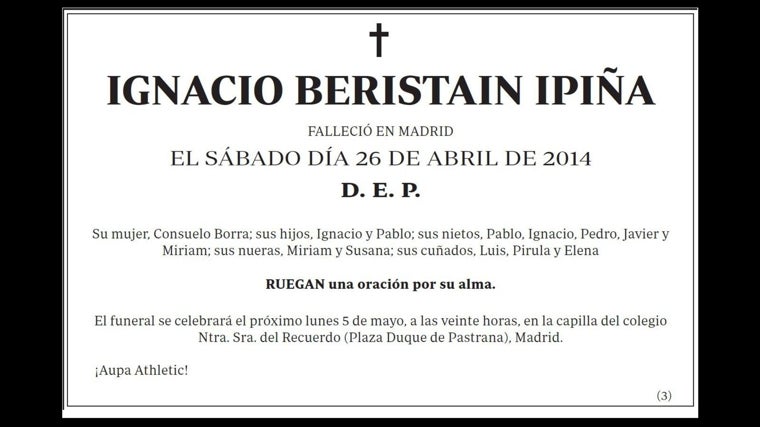

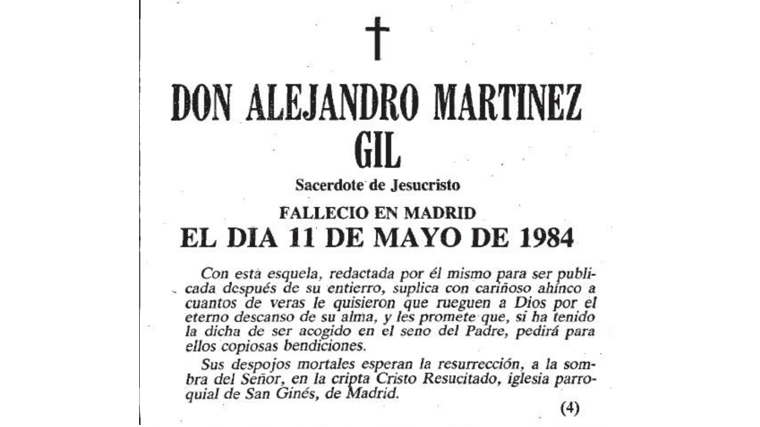

La esquela de Don Alejandro Martínez Gil, redactada por sí mismo

En una España de posguerra, donde la muerte era cotidiana, las esquelas daban dignidad y continuidad. Eran, además, una forma de sociabilidad: se leían en cafés, se comentaban en voz baja y se recortaban como recuerdo. Algunas familias conservaban carpetas enteras, y los diarios se convirtieron en auténticos registros emocionales del país.

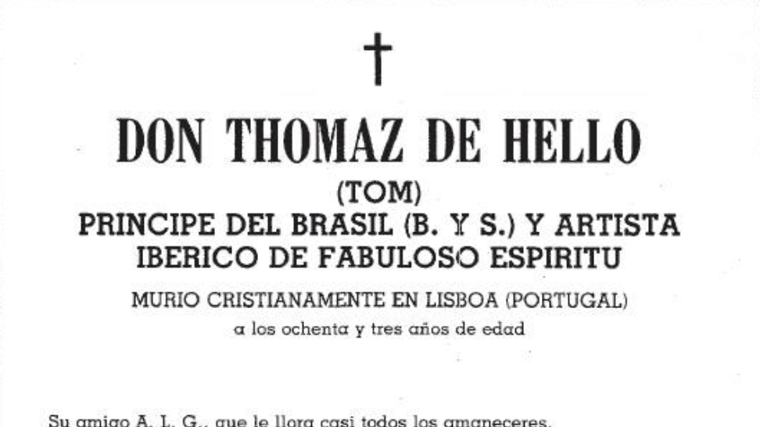

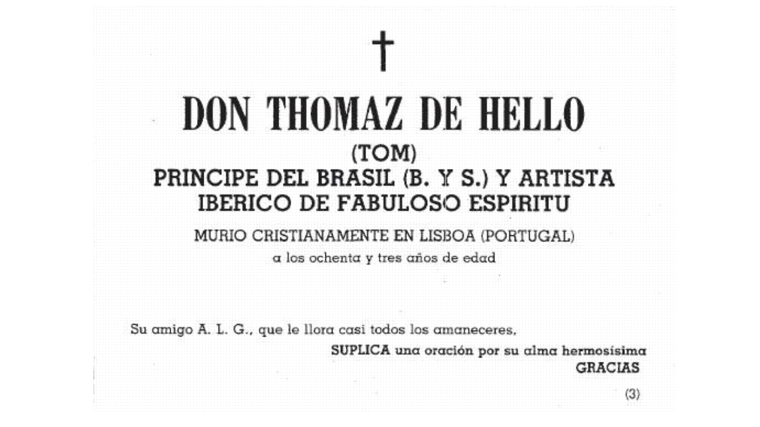

Don Thomaz de Helio, que murió cristianamente

A partir de los años setenta y ochenta, con la secularización de la sociedad, las esquelas empezaron a cambiar de tono. Desaparecieron las fórmulas litúrgicas y surgieron los mensajes personales: versos, agradecimientos, incluso bromas. La muerte, cada vez más íntima y menos religiosa, se hizo también más libre. Comenzaron a aparecer las esquelas con ironía, con guiños al difunto o referencias a su carácter. Era la época en que algunos se despedían con un «Nos deja, pero solo de cuerpo presente» o «Se fue a un sitio donde no llega el teléfono».

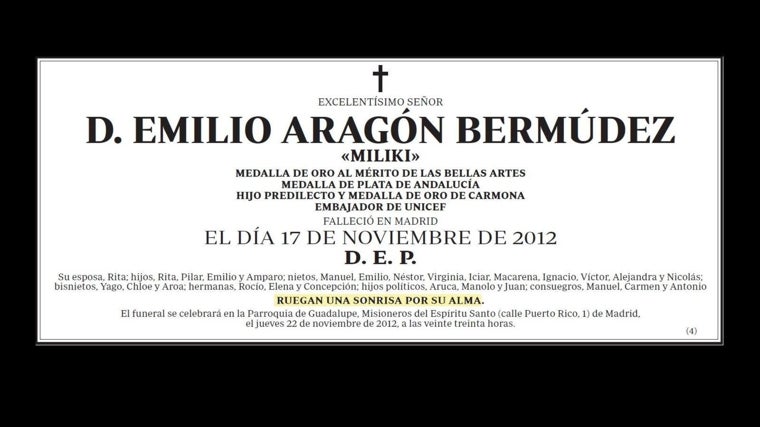

Esquela de «Miliki»

Esta transformación reflejaba un cambio cultural más profundo: la personalización del duelo. La esquela dejaba de ser un trámite y pasaba a ser una declaración de afecto o una pieza literaria en miniatura. En los noventa y dos mil, algunas incluso se convirtieron en virales: pequeños manifiestos de humor negro que circulaban por fax, correo electrónico o redes sociales.

Carlos Espinosa de los Monteros ofrece en su recopilación algunas que citan «¡Te vas sin dejarnos la receta de la paella de escabeche!»; «Manolo, no nos esperes levantado, ya iremos llegando… tú a tu aire»; «Sus amigos quieren aprovechar el espacio para convocar una partida de dominó en su recuerdo, donde se pueda fumar y se sirva JB en abundancia»; «Yo, Mikel Marroquín, os invito hoy a mi última fiestuki en la Iglesia de San Marcial a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Abstenerse gente triste»… estos mensajes dicen mucho del duelo de sus seres queridos, pero también de la propia persona: «Reflejan la personalidad del fallecido, sin duda -dice Espinosa-. Pero también la de los que quedan». Porque, al fin y al cabo, quien redacta una esquela no es el muerto, sino sus herederos sentimentales.

El ocaso digital del recuadro negro

Hoy, las esquelas tradicionales agonizan. «Internet les ha dado una apuñalada muy fuerte», admite Espinosa. Las nuevas generaciones se enteran de las muertes por grupos de WhatsApp, muros de Facebook o mensajes de Telegram. «Ya nadie espera al periódico del día siguiente para saber quién ha muerto». Esa desaparición silenciosa marca el casi final de una costumbre centenaria. Las esquelas fueron, durante más de un siglo, el último acto público de una vida privada. Entre la liturgia y la literatura, entre la emoción y la etiqueta, condensaban en unas pocas líneas la historia social de un país.

Espinosa, sin embargo, sigue recortando. Lo hace como quien rescata caracolas en una playa que se vacía. «Sigo conservando las que utilizan la esquela como vía de comunicación de su fallecimiento», dice. Su archivo es, sin proponérselo, una radiografía sentimental de medio siglo de España: sus miedos, sus manías, su educación y su sentido del decoro. En una época que premia lo inmediato y lo digital, las esquelas eran el último gesto de formalidad, de palabra impresa y cuidada. Cada línea era una carta a los vivos y una nota al pie de la historia personal. «Tener una buena esquela», bromea Espinosa, «es como tener una buena foto de carné: no te cambia la vida, pero te representa».

Hoy, las esquelas conviven con la era digital y podrían describirse como un híbrido de lo antiguo y lo moderno: siguen publicándose en muchos diarios regionales y nacionales, pero ya no son únicamente ese rectángulo negro silente en blanco y negro, sino que ahora coexisten con portales online, secciones «Esquelas» en webs de periódicos, listas actualizadas al minuto de difuntos, post en redes sociales, condolencias y ceremonias. La muerte, como todo lo demás, también ha aprendido a actualizarse en tiempo real.

A veces son un tuit que anuncia con delicadeza una ausencia, una foto en Instagram con un corazón negro, o un mensaje de WhatsApp que empieza con un «te tengo que contar algo». El gesto ha cambiado, pero la intención sigue siendo la misma: comunicar una pérdida y, al hacerlo, mantener viva la memoria de quien se fue. En cada publicación, cada palabra elegida o cada emoji discreto, late el mismo impulso antiguo de recordar con cariño, de despedirse compartiendo el dolor, y de convertir el adiós en una forma moderna —y emocionalmente humana— de permanencia.