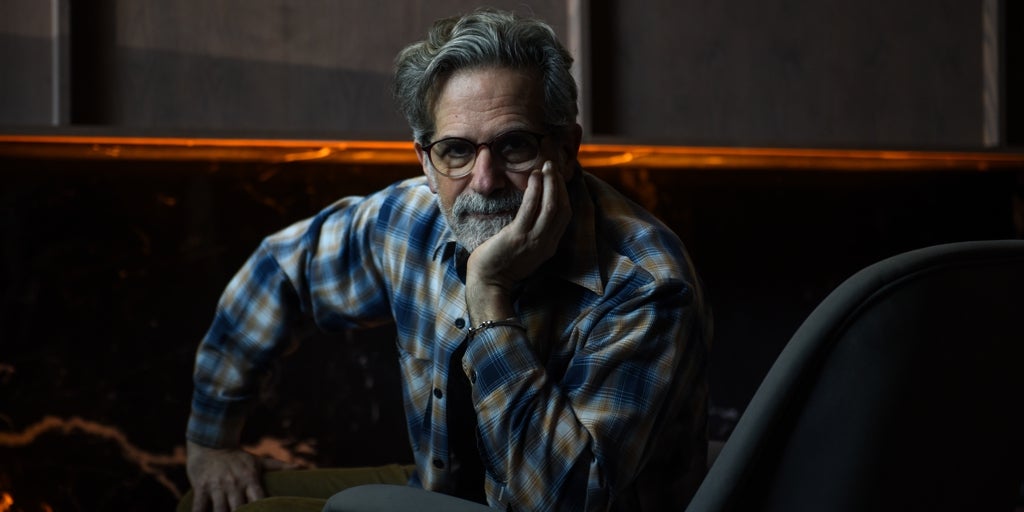

Nacido en Nueva York en 1964, Jonathan Lethem comenzó su carrera como escritor de género. Chandler y Philip K. Dick eran dos de sus influencias más claras. A lo largo de los años, el escritor se ha decantado por una obra experimental. Su … escritura combina y retuerce elementos de la ciencia ficción, el noir, el cine, el cómic y muchos otros contextos. Su capacidad para absorber y procesar influencias –siempre visibles y asumidas con entusiasmo–lo ha llevado a escribir una serie de novelas, ensayos y relatos entre los que destacan ‘Huérfanos de Brooklyn’, ‘La embriaguez de la influencia’ y ‘Jardines de disidentes’.

En esta ocasión, Jonathan Lethem regresa con ‘Brooklyn, una novela criminal’ (Literatura Random House), en cuyas páginas propone la historia coral de una transformación: la que ha sufrido Brooklyn, al pasar del pequeño suburbio neoyorquino hasta convertirse en el oasis actual de la clase pudiente acomodada. Entre medias, una acción detectivesca intenta esclarecer un delito –la gentrificación– y a su vez contrastar quién y por qué se ha perpetrado un crimen contra el pasado de un lugar a todas luces irreconocible para quien lo habita y lo lee. Sobre la naturaleza política de sus libros, las trampas de la ficción y la América de Donald Trump, conversa Jonathan Lethem en esta entrevista.

—En sus primeras novelas se propuso ser un escritor de género, aquí se explaya en distintas direcciones. ¿Dónde se ubica esta novela dentro de su obra?

—Tengo tres novelas diferentes que incluyen detectives y que son, en muchos sentidos, novelas policíacas más convencionales. Pero la verdad sobre ‘Brooklyn, una novela criminal’ es que, ya desde el título, se trata de una pista falsa. Lo que estoy haciendo aquí se conecta mucho más con otras partes de mi obra, especialmente con ‘La fortaleza de la soledad’, pero también con ‘Chronic City’ y ‘Los jardines de la disidencia’. Este libro lleva al máximo mi interés por la antropología, la historia y la estructura social de un vecindario de Nueva York a lo largo de siete décadas. Y también es una novela con un componente ficticio o de memorias.

—Si le ha metido usted antropología a esa novela, sin duda las memorias no serán del todo suyas.

—Es un libro muy personal, de una manera muy delicada, porque las memorias no son todas mías. Muchas pertenecen a otras personas. La naturaleza de la memoria y la naturaleza de la narración están ambas en cuestión en este libro. ¿Cómo recuerdan las personas su vida? ¿Cómo relatan su experiencia cuando están a muchas décadas de distancia de su infancia? ¿Cómo idealizan o investigan ese pasado? Y para mí era esencial que, aunque el libro hablara sobre mí, también tenía que hablar sobre todos los demás al mismo tiempo. Por eso incluí muchas voces que no eran mías. Por eso el libro tiene un truco formal: toma muchas voces distintas y las funde en una sola voz para examinar la manera en que los niños de este vecindario vivieron una vida colectiva.

—El lector actual se resiste a los mecanismos de la ficción. Entiéndame, sólo una mujer blanca puede escribir sobre una mujer blanca.

—La gente se ha vuelto bastante desconfiada respecto a los supuestos trucos de la ficción, sobre la idea de que un escritor pueda hablar en nombre de otra persona o inventar personajes. Todo esto se ha convertido en un problema para los escritores de ficción. Y no quiero sugerir que mi libro haya resuelto ese problema, pero sí que se volvió necesario para discutirlo y describirlo. Hay una especie de conciencia narrativa: el libro habla del problema de su propia construcción, repetidamente.

—Toda ficción es política. ¿Y en esta ocasión qué?

—’Brooklyn, una novela criminal’ es la más política de mis novelas, pero de una manera inusual, porque describe la complicidad: cómo el individuo se convierte en parte de un sistema, de una calle por ejemplo, sin comprender del todo sus decisiones hasta décadas más tarde. Y creo que la experiencia de lo que la gente llama gentrificación es algo mucho más extraño y difícil de describir de lo que se piensa. Quise tomar esa idea y complicarla: preguntarme qué creemos que ha pasado en este espacio, por qué pensamos que es una historia simple cuando no lo es.

—La memoria y el tiempo son detectives. ¿Qué pasado investigan? ¿Habla de la gentrificación o de la ciudad como una metáfora de qué exactamente?

—El hecho de que vidas distintas se desarrollen tan cerca unas de otras –distintos tipos de personas compartiendo un mismo espacio– acaban convirtiéndose en la verdad fundamental de una calle. La vida cosmopolita que comenzó a ser posible con las grandes ciudades. No las ciudades creadas por reyes o papas o ejércitos invasores, sino las formadas por comerciantes, trabajadores, refugiados e inmigrantes. Y eso plantea la pregunta: ¿en qué participas cuando decides vivir en un lugar? Esa es realmente la pregunta de la gentrificación. ¿Qué has elegido al mudarte a una comunidad? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus obligaciones, tus deudas, tus responsabilidades cuando colocas tu vida junto a la de otros?

—Su novela mete el dedo en la herida contemporánea de los EE.UU.

—Sí, absolutamente. Es la pregunta fundamental de la convivencia. Espero que cualquier lector que se entregue por completo al libro sienta una forma de implicación íntima. Que el libro lo toque, que le hable de sus propias ideas sobre la complicidad, la ciudadanía, sobre mirar a las personas que viven a tu lado y verlas en toda su humanidad.

—Hay un personaje que confronta a un novelista por lucrarse contando las historias del barrio. Lo acusa de «gentrificar» con sus propias palabras. ¿Alude a Paul Auster y a quién más?

—(Risas) Dentro de esa imagen está mi propia imagen también. Y, claro, alguien como Spike Lee podría estar igualmente implicado. Todos formamos parte del mismo problema: convertir nuestra experiencia de Brooklyn en un producto romántico.

—Siempre estamos a la caza de una gran novela americana. ¿Tiene alguna pista?

—Soy un gran admirador de Herman Melville. Mucha gente cree que ‘Moby Dick’ es la gran novela americana. Pero recientemente releí ‘El estafador’ y me parece que quizá esa es la gran novela americana de nuestro tiempo, porque examina las máscaras y las ilusiones que los estadounidenses adoran mostrar, y la enorme influencia de la idea de la venta, del vendedor. Creo que la mejor anatomía de la idea de la venta en la ficción americana está en ‘El estafador’. Trump se entiende mejor como un vendedor que como un político.

—Se dice que usted es un autor experimental. ¿Hay más realismo en sus distopías de lo que usted cree?

—Las grandes herramientas inventadas por los escritores pulp estadounidenses del siglo XX, los autores de noir como Raymond Chandler, Charles Willeford, y los de ciencia ficción distópica como Cyril Kornbluth, Robert Sheckley y Philip K. Dick, son los que mejor comprenden la vida americana actual. Cien años después, necesitamos urgentemente las herramientas de la ciencia ficción para entender qué nos ocurre como sociedad.

—¿Cómo describiría su escritura a lo largo de los años?

—Al principio me guiaba solo por el instinto. Y ese instinto era el entusiasmo, el amor por las formas populares. Quería escribir como los autores que amaba y crear nuevas versiones de las imágenes e ideas que me fascinaban cuando era joven lector. Esa energía me llevó muy lejos. Al principio me preocupaba más la forma, el color, el humor, las escenas, dar al lector una gran experiencia. Después de ‘La fortaleza de la soledad’, empecé a ser más consciente de mis propias ideas filosóficas y políticas, que se volvieron una parte más importante de mis novelas. Eso probablemente las hizo más largas y menos «divertidas», pero más profundas, más pensadas, más conscientes.

—¿Tiene alguna expectativa sobre cómo leerán sus lectores españoles este noir tan estadounidense?

—Una cosa que me resulta muy gratificante es que mi editorial la ha publicado al mismo tiempo que reedita varias de mis novelas anteriores, especialmente ‘La fortaleza de la soledad’. Estos dos libros están en una conversación muy fuerte entre sí. Ver mi obra prosperar en otro idioma es una experiencia increíble y me siento muy agradecido. El hecho de que los libros antiguos también estén presentes permitirá ver mi evolución como escritor.